このページは、競艇をはじめたばかりで「予想の仕方がわからない人」や「なかなか的中できずに困っている人」を対象に、簡単で強力な予想方法を紹介するページです。

ギャンブルといえば、一か八かの大勝負に出て、大金を得るか失うかという極端なイメージがあるかもしれません。

しかし、そういう賭け方をする人はお金儲けの方法としてギャンブルをしている一部の人だけであって、節度のある金額で娯楽として楽しんでいる人も多くいます。

競艇は、1レースの出場選手数が6艇と少なく、他の公営ギャンブルよりも当てやすいため、戦略をキチンとすれば、初心者の人でも無理のない資金で長く、楽しく、遊ぶことができる娯楽です。

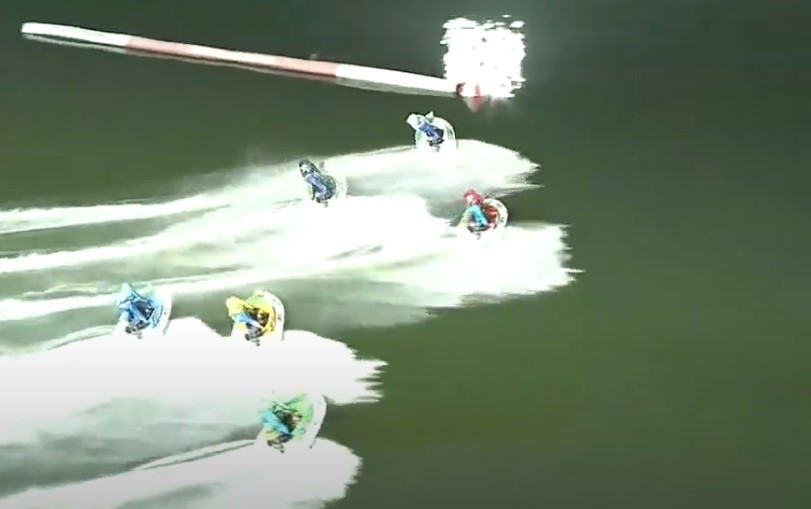

また、競艇は水上の格闘技といわれるように、激しい選手同士駆け引きや、技術の競い合いが見られるモータースポーツとしての側面もあり、数々のドラマが水上で生まれています。

このページに来ていただいた方は、競艇に興味がある方だと思いますので、そんな競艇をより楽しむための方法である予想について、このページでわかりやすくお伝えしていきます。

予想することが競艇の楽しさ

上述したように、競艇は1レースに出ている選手が6名と少なく、当てやすいギャンブルだといわれています。

実際に、1~3着の着順を予想する3連単の最大が120通り、1~2着の着順を予想する2連単の最大が20通りと、競馬(3連単:4896通り、2連単306通り)に比べるとかなり当てやすい方だと思います。

かといって、競艇場に行ったことがある方ならわかると思いますが、とりあえず周りの人に言われたとおりに買って、それが当たったとしても、なんで当たったのかイマイチわからず、あまり面白くないですよね。

競艇を楽しむために必要不可欠なのは、予想することです。

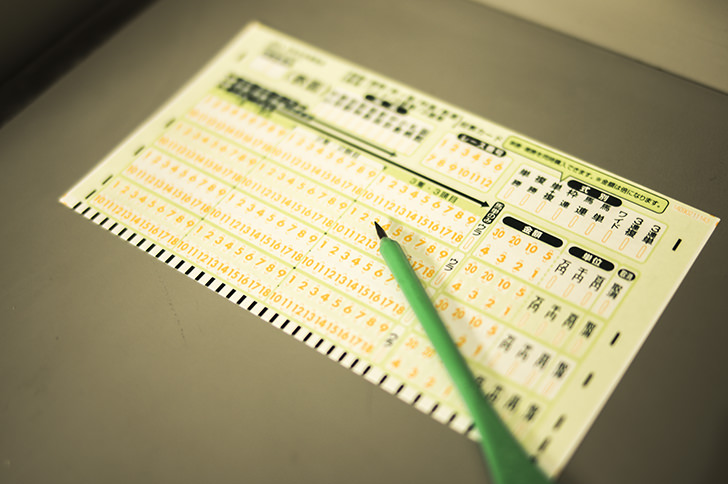

自分で考えぬいて出した予想をマークシートに書いて、自分のお金で購入して、舟券を握りしめながら全力で選手を応援することが競艇の楽しみ方の一つです。

レースが終わった後でも、当たっていれば、自分の予想は正しかったという満足感や充実感に浸れますし、負けたとしても自分の予想の何がダメだったのかを反省して、次の予想に活かすことができます。

こういった競艇ならではの楽しみ方は、予想しなければできません。

そして、予想するためには、予想の仕方をまずは覚える必要があります。

そこで、このページでは、競艇初心者の方でも、データを使って本格的に予想するための必要最低限の基礎知識と、今日から使える簡単かつ強力な予想方法をお伝えいたします。

競艇予想に必要な基本知識

競艇の予想をするにあたって、必要な知識をまずは身につけましょう。

競艇は、スタートしてからコースを3周し、ゴールラインを超えるまでの着順を争います。

その中でも一番大事なポイントは、スタートした後のターン(1周1マークでの旋回)です。

この旋回でほとんどの場合、1着が決まってしまうので、ここでの駆け引きを予想することが競艇予想の醍醐味です。

競艇の基本は1号艇

スタートした直後の1周1マークでは、6艇が横一線にならんだまま1マークへの旋回へ向かいます。

この時に一番有利なのは、一番内側にいる1号艇(白色)です。

何も障害をないところを旋回できるので、引き波を超える艇や、外側を回る艇よりもスムーズに旋回することができます(下図)。

そのため、ミスなく完璧にターンすることができれば、まず1号艇が負けることはありません。

これが、「ボートレースは1号艇が強い」といわれる理由です。

しかしながら、1号艇からのターンは、誰でも簡単にできるわけではなく、高い技術が要求される難易度の高いターンでもあります。

1号艇の走る1番内側からでは、ターンマークまでの角度がないため、旋回に必要な距離が必然的に狭くなります。

そのため、少しでもブレーキのタイミングが遅れたり、ハンドルを入れるタイミングを間違えれば、大きなミスになってしまいます。

そのため、1号艇は強いといわていれますが、技術や経験が豊富な超一流選手でも失敗することのある難しい旋回であるということを覚えておきましょう。

ここからは、1~6号艇それぞれの基本的な1マークでの攻め方について説明します。

1号艇は「逃げ」

競艇には、決まり手というものがあります。

相撲と同じで、その選手がどうやって勝ったのか(1着になったのか)を説明するためのものです。

1号艇の選手が1番内側から先に回って、そのまま1着で勝った場合、決まり手は「逃げ」になります。

逃げるためには、自分以外の5艇による攻めを受け流す必要があるので、1号艇は競艇の中でも唯一自分から攻めることのできない「受け」の役割だけをもつ艇であるという特徴があります。

2号艇は「差し」

1号艇の右隣にいる2号艇(黒色)が攻めるときの基本的な戦略は「差し」です。

1号艇の内側を差すように旋回するので「差し」と言い、一着になれば決まり手は「差し」になります。

差しは、1号艇が通った引き波を超えながら、内側を差しきるような鋭い旋回をする必要があるので、高い旋回技術が必要です。

しかしながら、1号艇を差すことができれば、旋回後は1号艇の内側を走ることになるので、その次のターンマークでの旋回は、1号艇よりも有利に回ることができます。

3号艇は「まくり」か「まくり差し」

3号艇(赤色)はレースの中で攻めの中心となる存在で、予想の上では大事な艇です。

3号艇は「まくり」と「まくり差し」の2種類の攻め方があるので、選手の得意不得意によって自在な攻めを展開することができます。

「まくり」とは、1号艇・2号艇の大外を全速力で回って旋回することを指します。

まくりの旋回時にはほとんどブレーキをかけず、スロットルレバーを握ったまま全速力で旋回していきます。

旋回をうまくできれば、内側2艇よりも前に出る破壊力抜群のターンになりますが、少しでもミスしてしまうと外へ大きく流れてしまう、一か八かのリスクが大きい攻め方でもあります。

また、旋回後に1号艇の内側を走る差しに比べて、まくりは1号艇の外を走ることになるため、1マークでの旋回後に、1号艇や2号艇に内側に入られて不利になる可能性が高くなってしまいます。

「まくり差し」とは、1号艇と2号艇の間を「差す」ことをいいます。

差しているのに「差し」ではなく、「まくり差し」というのは、少し不思議に思いますよね。

実は2号艇の「差し」とは大きな違いがあるんです。

「まくり差し」はその名の通り、まくりと差しが合体した戦法です。

旋回するときに、2号艇の外(まくり)と1号艇の内(差し)を回るので、合わせて「まくり差し」といいます。

まくり差しが決まれば、1号艇よりも内側に入れる上に、2号艇の頭も叩けるので、一撃必殺として一気に勝負を決めることができます。

しかしながら、1号艇と2号艇の間をピンポイントで狙うという高度な旋回力と、的確な判断力が必要になるため、多様な攻め方の中でも、最も難しい技だといわれています。

4号艇は「差し」

4号艇の基本的な攻め方は、2号艇と同じ「差し」です。

4号艇の差しの場合、2号艇が差したさらにその内側をめがけて旋回していきます。

1~3号艇が走った後を差していくので、3艇分の引き波を超えなければなりません。

そのため、前に出るには引き波に負けないモーターパワーと旋回の勢いが必要になります。

2号艇や3号艇が旋回でミスをしてしまった場合、後ろから差してくる4号艇にチャンスがやってきます。

5号艇は「まくり差し」

5号艇は、高度な旋回能力と判断力が必要になる「まくり差し」で攻めていく艇です。

3号艇のまくり差しでは、1号艇と2号艇の間を狙うと説明しましたが、5号艇は1~4号艇の間にできるスペースのどれかを狙って旋回していきます。

どのパターンでも内を差す4号艇よりも外を回っているので、「まくり差し」になります。

内の4艇の状況によって、臨機応変に狙う場所を変化させないといけないので、3号艇のまくり差しよりもさらに判断力が必要になります。

また、4号艇と同じように、内の3艇が先に旋回しているので、その引き波を超える必要があり、モーターパワーと旋回力が必要になってきます。

しかし、3号艇のまくり差しと同じように、うまくハマれば一撃必殺で1着を獲れる可能性があります。

6号艇は「差し」

6号艇は、2号艇の内側を差す4号艇のさらに内側を差すのが基本戦法です。

1~3号艇が先に旋回し、4・5号艇がその後に旋回、6号艇はさらにその後に旋回することになるので、一番遅く旋回することになります。

さらに、内の5艇分の引き波を超えていく必要もあり、競艇では6号艇が最も不利な枠番だといわれています。

基本的には、1~5号艇が競り合って大きなミスを起こさない限り、上位の着順に入ることはありません。

他の5艇よりもズバ抜けた旋回力や、モーターパワーがある場合には、注意が必要ですが、実力が拮抗している場合には、予想で重要視する必要はありません。

スタートが勝負を左右する

さて、これで基本的な攻め方の戦略は押さえることができましたね。

ここまではスタートが横一線だった時の各艇の攻め方を説明いたしました。

しかし、競艇はフライングスタート方式という特殊なスタート方法のため、必ずしも全員が横一線に並んでスタートするわけではありません。

スタートの基礎知識

フライングスタート方式とは、カウントダウンされている大時計(右上)が0になってからスタートライン(青線)を超えなければならないというルールのことです。

もし時計が0になる前にスタートラインを超えてしまうと、選手は「フライング」という厳しい罰則をとられてしまい、30日間レース出られない上に、舟券が返還になるので施行者の売り上げの大部分がなくなってしまいます。

そのため、選手はフライングにならないように細心の注意を払う必要がありますが、その一方でレースに勝つためには、他の選手よりも速くスタートラインを超える方が有利にその後の展開を進めることができます。

また、競艇のスタートは、助走をつけてスタートするという特徴があります。

助走をつけているので、スタートラインを超える時は、なるべく全速力で駆け抜けた方が、その後の展開で有利になれますよね。

そのため、全ての選手は全速力の速度で、スタートラインをなるべく0に近いタイミングで超えることを目指します。

しかし、競艇の最高速は時速70km、つまり1秒で20mという速い速度で移動します。

その中で、0.01秒という単位でスタートのタイミングを合わせるというとても難しい調整を行っています。

さらに、水面の状況や風の向き/強さ、天候といった自然環境も考えながら、タイミングを調整しなければならないため、スタートはとても高度な技術と経験を必要とします。

そのため、スタートが得意な選手と苦手な選手では、スタートのタイミングに差が出やすくなります。

スタートが戦略を変える

攻め手となる2~6コースの選手がスタートで他艇よりも大きく前に出た場合、1号艇よりも先に1周1マークを回ることができます。

これを「まくり」と言います。

先ほどの「まくり」と言葉は一緒なんですが、少し意味が異なります。

先ほどのまくりを「旋回力によるまくり」とするならば、こちらのまくりは「スタート力によるまくり」と言えます。

スタート力によるまくりが起こるかどうかは、その艇よりも内側にいる艇のスタートがどのくらいのスタートになるかで決まります。

4カドがスタートの主役

スタート力によるまくりが最も起こりやすいのは4号艇です。

4号艇は、スタートの助走をつける時に、内側3艇の助走距離よりも長い「ダッシュ」からのスタートになるため、全速力でスタートラインを通過しやすくなるという特徴があります。

1~3号艇は助走距離の短い「スロー」での進入になり、4号艇から外の艇が「ダッシュ」になるため、4号艇はダッシュのカド「4カド」と言われます。

スタートで4号艇が内側3艇よりも少しでも前にでれば、全速力でスタートラインを通過しているため、内側の3艇よりも先に1マークを回る「まくり」になる可能性が高くなります。

そのため、4号艇のスタート力は予想のカギになります。

基本知識のまとめ

さて、ここまで予想するために必要な基礎知識を解説してきました。

内容をおさらいします。

- 競艇の基本は1号艇の「逃げ」から

- 2号艇は「差し」

- 3号艇は「まくり」か「まくり差し」

- 4号艇は「差し」

- 5号艇は「まくり差し」

- 6号艇は「差し」

- 「スタート力によるまくり」は4カドの4号艇が主役

シンプルだけど強力な予想方法

基本が押さえられたところで、ここからは初心者の人にオススメの予想方法をご紹介いたしましょう。

このページで紹介する方法は、とてもシンプルな方法で、「①選手の特徴」と「②モーターの評価」という2つの情報だけを使って予想します。

上でご紹介した基本知識と2つのデータを使うだけなので、誰でも簡単に予想でき、これだけでも本格的な予想をすることができます。

それでは、詳しくご紹介しましょう。

① 選手の特徴

選手の特徴とは、「逃げが得意、差しが苦手、スタートは平均ぐらい」といったような選手それぞれが持っているレースでの個性のことを指します。

これがわかるだけで、予想の質がグッと高まるので、まず最初にチェックするようにしましょう。

選手の特徴をチェックするには、このサイトで公開しているオリジナルデータを使います。

初心者の人でも見やすいように、選手の特徴を知るために必要な情報だけをピックアップし、独自の解析方法で数値化しています。

サンプルデータを使って、実際に選手特徴を見てみましょう。

サンプルデータ

データの見方

このオリジナルデータでは、上から順に1~6号艇の選手特徴を表すデータをのせています。

左から順に、「ターン力、まくり力、差し力、スタート力(ST力)、コース別得意度」になっています。

この中で今回使うデータは、まくり力、差し力、スタート力の3つです。

それぞれの枠の中に書いてある英語は、選手の能力値評価を表しており、「S, A, B, C, D, E, F」の順に高い評価になっています。

また、その下の数字は、能力値の数値になっています。

データ表をつくる

データの見方がわかったところで、ここからは予想に必要なデータだけを集めていきましょう。

基本知識のところで説明した1~6号艇の攻め方を参考に、以下の表の空欄を埋めていきます。

| 枠番 | 能力値 | スタート力 | モーター |

| 1 | |||

| 2 | |||

| 3 | |||

| 4 | |||

| 5 | |||

| 6 |

攻め方データのチェック

攻め方データのチェックは、以下の要領で行います。

- 1号艇:2種類の攻めに対する強さ「対まくり(対ま)」と「対差し(対差)」のデータをみて、2つの値の平均で評価します。

- 2号艇:「差し」をチェックします。

- 3号艇:「まくり」と「差し」の両方をチェックし、評価の高い方の値をチェックします。

- 4号艇~6号艇:「差し」をチェックします。

今回のサンプルに当てはめてみます。

- 1号艇:対まは「D」で対差は「A」なので、平均をとって「B」にします。

- 2号艇:差し評価は「S」でした。

- 3号艇:まくりは「D」で差しは「C」なので、「C」の差しを採用します。

- 4~6号艇:4号艇青木選手が「A」、5号艇川島選手が「D」、6号艇大場選手が「A」でした。

| 枠番 | 能力値 | スタート力 | モーター |

| 1 | B | ||

| 2 | S | ||

| 3 | C | ||

| 4 | A | ||

| 5 | D | ||

| 6 | A |

スタートデータ

攻め方データの記入が終わったら、次はスタート力(ST力)データの欄を埋めます。

先ほどのデータの一番右側の欄「ST力」の評価値を上から順にチェックしていきましょう。

| 枠番 | 能力値 | スタート力 | モーター |

| 1 | B | A | |

| 2 | S | A | |

| 3 | C | B | |

| 4 | A | D | |

| 5 | D | B | |

| 6 | A | C |

このように表を埋めることができました。

② モーターの評価

「①選手の特徴」に関するデータをチェックしたので、次は「②モーターの評価」を確認します。

競艇予想において、選手の特徴と同じくらいモーターパワーも重要な要素です。

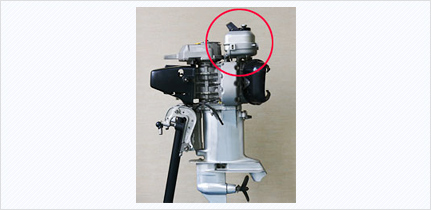

F1やMotoGPのようなモータースポーツと同じように、競艇でも艇に取り付けているモーターにパワーがあれば、直線や旋回時に相手よりも速く進むことができます。

競艇のモーターは、各選手が所有しているわけではなく、各競艇場が元々所持しているモーターを使用するため、レース初日の前日に抽選でどのモーターを使うのかを決めます。

モーターにも個体差があるため、選手によって、良いモーターの人もいれば、悪いモーターの人もいます。

ここでは、そのモーターの良し悪しを簡単にチェックする方法を紹介します。

モーター二連対率

公式ページに乗っているモーター二連対率をチェックする最もオーソドックスな方法です。

二連対率とは、そのモーターが走った全レースの中で、二着以内になる確率を示したものです。

二連対率が高いほど二着以内になる確率が高いということなので、良いモーターだと判断できます。

これを先ほどの例でみてみましょう。

赤枠のモーター欄にある3つの数字の中央にある数字がモーターの二連対率です。

モーター二連対率が高い順番から、「◎→〇→△→×」と4つの印をさきほどの表に書きます。

| 枠番 | 能力値 | スタート力 | モーター |

| 1 | B | A | ◎ |

| 2 | S | A | × |

| 3 | C | B | |

| 4 | A | D | |

| 5 | D | B | △ |

| 6 | A | C | 〇 |

これで予想に必要なデータが完成しました。

予想の組み立て方

予想に必要な表を作った後は、予想を組み立てていきます。

この作業が競艇予想で一番楽しいところです。

ここに書いている方法をまずは試してみて、そこから自分なりの方法にアップデートしていってみてください。

スタート隊形の確認

まずは表のスタート力を確認して、「横一線のスタートになる」か、「誰かが前に出るスタートになる」かを予想します。

| 枠番 | 能力値 | スタート力 | モーター |

| 1 | B | A | ◎ |

| 2 | S | A | × |

| 3 | C | B | |

| 4 | A | D | |

| 5 | D | B | △ |

| 6 | A | C | 〇 |

このとき、スタートの主役になる4カドの選手が、内側の3艇と比べてどのくらいのスタート力なのかを優先してチェックします。

4カドの選手のスタート力が高かった場合は、4号艇のまくりが起こる可能性が高いと予想し、4号艇を1着にした買い目を検討します。

(スタート力によるまくりが考えられる場合は、予想に舟券のスジというものを加える必要があるのですが、ここでは詳しく記述せずに、他の記事で説明いたします)

今回の表では、4号艇の青木選手のスタート能力が「D」で、内側の選手よりも低い能力のため、「4号艇のまくりはない」と判断します。

また、6艇全部のスタート能力を見ても、他艇に比べて極端に速い選手がいないため、「横一線のスタートになるであろう」と予想します。

能力の比較

スタート隊形の予想が終わりましたので、次は表に書いた各艇の能力を比較しながら、買い目に加える艇を決めます。

| 枠番 | 能力値 | スタート力 | モーター |

| 1 | B | A | ◎ |

| 2 | S | A | × |

| 3 | C | B | |

| 4 | A | D | |

| 5 | D | B | △ |

| 6 | A | C | 〇 |

能力の比較をする際に必要な手順は以下の通りです。

- 能力値とモーターの評価から総合的に評価し、評価が高い順に並べる

- 最も有利な1号艇が逃げられるかを考える

- 評価が高い艇から3着以内に入るかどうかを考える

このフローチャートにしたがって、今回の例を考えてみます。

能力値とモーター評価を合わせた総合評価を高い順に並べると、「1号艇=2号艇=6号艇>4号艇>5号艇>3号艇」の順になります。

次に1号艇が逃げるかどうかの予想ですが、今回の1号艇長野選手は、評価順で1番目であることから、逃げる可能性がかなり高いと予想します。

このとき、1号艇が逃げるかどうかの目安は、総合評価の順番で以下のように判断してください。

2番目:やや高い(80%)

3番目:高い(70%)

4番目:普通(60%)

5番目:やや低い(50%)

6番目:低い(40%)

ここからは、評価が高い順にその艇が3着に入るかを考えていきます。

このときに大事なのは、「内枠ほど競艇は有利になる」ということを踏まえながら考えることです。

1号艇の次に総合評価が高いのは2号艇の奈須選手で、1号艇と同じくらいの好条件がそろっています。

さらに、枠番も有利な2号艇なので1~2着になる可能性がかなり高いと考えます。

2号艇の次は、6号艇の大庭選手ですが、6コースは最後に旋回する一番不利な艇なので、評価は高いですが、最高でも3着までが限度であると考えます。

残る3・4・5号艇は同じくらいの評価に見えますが、このときに優先してほしいのは、旋回の上手さを表す能力値の欄です。

この3艇の中で、能力値が高いのは4号艇の青木選手なので、4番目にしました。

4号艇という枠番は、2番手で引き波を超えながら差すことになるので、モーターパワーが必要になる艇です。

しかし、今回はモーターに印がないため、モーターパワーが足りないことが考えられます。

そのため、うまく旋回できたとしても、前を走る艇には届きにくいと判断し、良くても2~3着ぐらいまでと予想します。

5番目の3号艇小畑選手は、枠番が内側で有利ですが、総合評価で下位なので、これも3着以内は難しいと考えます。

6番目の5号艇川島選手は、順位も低く、枠番も遠いため、3着以内は難しいと考えます。

買い目を決める

ここまで表を使ってレース展開の予想を行いました。

予想の内容をまとめると、

- スタートは横一線

- 1号艇の長野選手が逃げる可能性がかなり高い

- 2号艇の奈須選手が対抗で一着の可能性も

- 6号艇の大場選手は3番手もコースが遠いため3着まで

- 4号艇の青木選手はモーターが良くないので2着まで

- 3号艇の小畑選手も3着以内厳しい

- 5号艇の川島選手は3着以内厳しい

となります。

これらを買い目に反映すると、二連単で「1-2」、「1-4」、「2-1」の三点となります。

初心者にオススメの買い方について

競艇初心者の方にオススメの買い方は2連単です。

競艇は3連単だとよく言われますが、3連単の3着を当てることは、1着や2着を予想することよりもはるかに難しく、当てようとすると購入する点数が無駄に増えてしまいます。

購入点数が増えると、購入額も同時に増えてしまうので、一日の遊ぶ資金を圧迫することになり、よほどの資金力がない限り、オススメできません。

そもそも、1着と2着を予想する2連単を当てられない人が、1着~3着を予想する3連単を当てることはできませんよね。

確かに20点と点数が少なくなる2連単の方が、3連単よりも配当が低くはなりますが、競艇の予想を勉強するには、少ない点数かつ少ない金額で賭けることができる2連単から始めることをオススメします。

20点という少ない点数でも、しっかりと予想できないとなかなか当てることができません。

いきなり最高難易度の3連単から挑戦せずに、まずは2連単から、という意識で競艇をはじめてみてはいかがでしょうか?

まとめ

さて、簡単だけど強力な予想方法というテーマでここまで説明させていただきました。

よくわからなかった競艇の予想方法が少しはわかるようになったのではないでしょうか?

はじめは時間がかかっても、すぐに慣れてくるので、気になるレースや選手がいれば、この方法で予想してみてください。

オリジナルデータはこのブログで随時公開しておりますので、ぜひご活用ください。

また、徐々にこの方法に慣れてきたら、この方法をベースにして、自分なりの予想方法にアレンジしてみてください。

きっと自分なりの必勝法を見つけることができるようになると思います。

最後に、競艇は予想してお金を賭けることを楽しむ大人の娯楽です。

くれぐれも負けを取り返そうと必死になって、自分の余裕資金以上のお金を使わないようにご注意ください。