現在のルールの競艇では、本番レースの出走前(前のレースの確定後)にスタート展示と周回展示を行っています。

展示航走後にモーターやプロペラの調整はできないので、調整の結果がどうなったのかを実際に乗っている選手や舟券を予想するファンが知るための最終確認の時間です。

展示航走には、いわゆる見方やチェックするポイントがあり、ネット上でも様々な方法が紹介されています。

今回は、それらを実際に実践してみた上で、舟券予想にどのくらい役立つのかという観点から記事を書いていこうと思います。

スタート展示

一般的に言われているスタート展示でみるポイントは以下の4つです。

- コース取りの攻防

- スタートタイミング

- 出足・伸び足

これらはどれも舟券予想に必要なものではあるんですが、私見でそれぞれに重要度を割り当ててみました。

- コース取りの攻防:◎

- スタートタイミング:×

- 出足・伸び足:△

ここからは、それぞれの項目について、説明していきます。

コース取りの攻防(◎)

コース取りの攻防をチェックすることは、舟券予想における大前提なので、最も重要な項目といえます。

進入固定戦でない限りは、どんなレースでもコースが枠番通りにならない可能性を秘めています。

「前づけ選手がいないから」とか「新人選手だから」という理由で進入コースを決めつけて、コース取りまでの一連の攻防を確認せずにいると、せっかくの舟券も当たらなくなります。

例えば、Webページでスタート展示が枠番通りに書いてあったとしても、折り合っての枠なりだったのか、駆け引きがあった上での枠なりだったのかはわかりませんよね?

何事もまずは基本の「確認」が大事です。

公式のスマホ投票サイトを使えば、展示航走終了後すぐに、リプレイ映像を見ることができるので、見逃しても大丈夫です。

しかも、PCサイトでは展示リプレイがみれない場でも、スマホは全場見れるようになっているので、予想する前に必ず一度は確認するようにしましょう。

スタートタイミング(×)

スタート展示でのスタートタイミングは、舟券予想における重要度が低いと考えています。

なぜなら、スタート展示でのスタートタイミングが、直接的に本番でのスタートタイミングに影響することがほとんどないからです。

選手にとってスタート展示は、実際のスタートタイミングと自分のスタート勘とのズレを確認する場です。

もしスタート展示で「F.10」のスタートタイミングであったとしても、「この感じは .10 ぐらいフライングきってるな」と選手が感じていれば、スタート勘はあっているので、本番では修正してスタートできるはずです。

一方、スタート展示で選手のスタート勘と実際のタイミングがあっていなかった場合、本番のスタートは自信をもっていけなくなることが予想できます。

この場合、スタートが他艇よりも遅れる可能性が高くなるため、大変有益な情報になるのですが、選手自身しか知りえない情報なので、予想する私たちにはわからないという問題点があります。

また、元トップレーサーの植木通彦さんは、YouTubeの番組内で、「スタート展示でのスタートタイミングは本番でのスタートタイミングにあまり影響しない」ということをコメントしています。

このことからも、スタート展示でのスタートタイミングは、予想にあまり重要でない情報であることがわかります。

出足・伸び足(△)

出足とは「低速からの加速のしやすさ」のことを指し、伸び足とは「直線でのスピードの伸び」のことを指します。

スタート展示でこれらの足を確認する重要度は、それほど高くないと考えています。

スタート展示でこの二つの足を確認しようとすると、自分が映像を見たときに感じた感覚を頼らないといけないので、経験と勘がどうしても必要になってしまいます。

また、場によってカメラの位置であったり、ズームやパンの仕方も変わるので、そういった映像のクセも考慮しておかなければなりません。

なので、微妙な違いを検知するのは不可能と私はあきらめて、参考程度に出足や伸び足をみるようにしています。

このときにチェックするポイントは、「誰が見てもハッキリわかる差が出ているかどうか」を確認するぐらいでいいと思います。

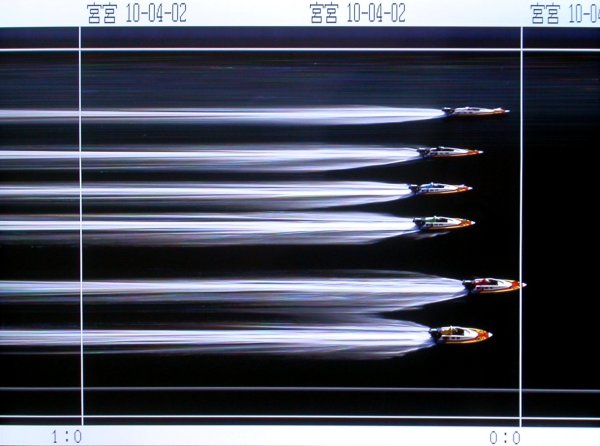

出足でハッキリ差がわかる例として、以下の映像をご覧ください。

4号艇の西島義則選手が起こしてから加速するまでの速さに注目です。

明らかに加速感が他艇と違いますよね。

1号艇と比べるとさらに違いが際立つと思います。

伸び足の例は、こちらをご覧ください。

3号艇の湯川浩司選手に注目です。

スリット付近から一気に加速し、内側2艇より1艇身近く前に出ていることがわかります。

この二つの例くらい、目で見て極端に違いがあった場合は予想に組み込んでもいのではないでしょうか。

また、良い例だけでなく、悪い方で目立つ時もあり、それも極端に感じるときは予想に組み込むようにしています。

しかし、それ以外の場合は多少の違いであれば、無視しても大丈夫だと思います。

一つ注意してほしいのは、超抜機と呼ばれるモーターや勝率のいいモーターであれば、ひいき目に見てしまって、実際にはあまり良くなくても、よく見えてしまうことがあります。

公平かつフラットな思考でみるようにしましょう。

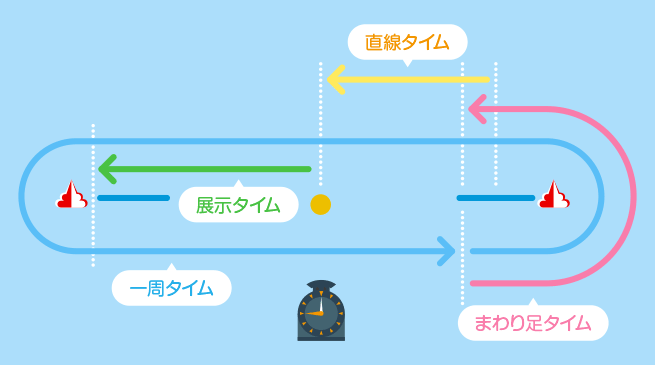

展示タイム

展示タイムは、周回展示2週目のバックストレッチでのスタートライン延長線から第2ターンマークまでの150mのタイムを計測した値です。

展示タイムの予想における重要度は、かなり高いです。

私はモーターの素性と合わせて評価することで、選手の調整具合が評価できる優秀な指標になると考えています。

伸び足の評価

展示タイムは、艇が最高速に達した後から計測が始まり、ブレーキをかけずにそのまま駆け抜けるので、純粋な最高速度を計測した結果です。

そのため、伸び足(最高速度)の高さがそのまま直結した値になり、タイムを150mで割ることで、分速や時速も計算することができます。

スタート展示では、見れなかった伸び足の差もここでは数値として確認できるので、参考にしましょう。

展示タイムが遅ければ悪いモーター?

展示タイムが他の艇に比べて遅い場合、悪いモーターと判断していませんか?

私は必ずしもそうではないと考えています。

選手によって、伸び足を優先的によくしたい選手もいれば、出足を優先的によくしたい選手もいるので、選手個人の好みによって調整方針は変わります。

また、コースによってもインコースなら出足型、ダッシュスタートなら伸び型などといった調整の使い分けを行っています。

この場合、出足型で調整している人は、おのずと最高速が伸び型の人よりも遅くなってしまうため、調整がうまくいっていたとしても、展示タイムが遅めになります。

その可能性を考慮すると、展示タイムだけでモーターの良し悪しを判断するのは不十分だといえます。

調整方針の推測

しかし、その特性を逆手にとることで、選手が伸び型で調整しているのか、出足型で調整しているのかが展示タイムからわかることになります。

調整しても変化しないほどの最悪なモーターを除いた場合、普通以上のモーターは、出足型・伸び型のどちらかに調整で特徴を変化させられると仮定します。

そのとき、展示タイムが良ければ「伸び型の調整」、展示タイムが悪ければ「出足型の調整」と簡単に判断することができます。

特に、プロペラでの調整力が高いA級の選手であれば、枠番ごとに調整は変えてくるはずなので、この関係性が顕著に出てくるのではないかと考えられます。

また、いわゆる超抜機とよばれるすごいパワーもつモーターであれば、伸び・出足のどちらも高い水準になる可能性が高くなります。

この場合は、展示タイムだけでは、どちらの調整か判断できませんのでご注意ください。

計測方法の違い

上記のように展示タイムは様々な情報を提供してくれますが、場によって計測方法が違うので注意が必要です。

レーザー照射などの手法を用いて「自動」でタイムを計測する場と、人が「手動」で計測する場の2種類があります。

自動計測の方が誤差が少なく、小さな差でも確実に検知されるため、選手からの評判もいいようです。

場ごとの計測方法の違いは、こちらのページにまとめられているので参照ください。

周回展示

一般的な周回展示でのポイントは以下の4つです。

・全速でターンに入っているか

BOAT RACE GUIDE より引用

・ターンが外側に流れていないか

・艇がばたついていないか

・ターンの出口での加速具合はどうか

この周回展示ですが、私の重要度はあまり高くありません。

その理由は、以下に記載します。

選手間の比較が困難

選手にとって周回展示は、ターン周りの調整(回り足)がうまくいっているかどうかを最終的に確認するための場です。

そのため、周回展示では、選手自身が一番回りやすい回り方でターンマークを旋回します。

ここで問題になるのが、その回りやすいターンが選手によって全然違うことです。

ターンマークギリギリを減速して小さくまわる選手がいたり、全速でまわる選手がいたり、ときには旋回をミスしてしまう選手もいます。

さらに、A級選手とB級選手では旋回技術が大きく異なるので、回るときのスピード感やターンマークとの距離が全く違います。

そのため、単純に映像を見ただけで選手同士の「回り足の良さ」を比較することはかなり難しいです。

実際にどのくらい選手によって周回展示のターンが違うのか、サンプル動画として女子戦での周回展示リプレイを用意しました。

選手によって、全然ターンの仕方が違うのがわかるでしょうか?

モンキーターン(旋回中に立ち上がること)をしない選手もいれば、早めに立ち上がる選手がいたり、旋回の後期に立ち上がる選手もいます。

これでは、そもそもどこを比較していいのかわからず、選手間の比較はかなり困難です。

次にSG級のトップレーサーの周回展示を見てみましょう。

今垣光太郎選手、毒島誠選手、峰竜太選手の3名の周回展示を用意しました。

特に最後の今垣選手と毒島選手の映像を合わせたところを確認すると、全然違う航跡を描いていることがわかるでしょうか?

これは、今垣選手は「全速で握りながら大きく周回展示でターンするタイプ」の選手で、毒島選手は「全速でターンマークを鋭角にターンするタイプ」の選手であることの違いをハッキリと示しています。

この二人のターンを比較して、どちらの回り足がいいのかを比較するのは、かなり難易度が高いのではないでしょうか。

オリジナル展示データ

近年新しく出てきたデータとして、オリジナル展示データというものがあります。

周回展示で見られているポイントをもとに、旋回を区間ごとにわけて時間計測したものです。

今まで経験や勘で評価されていたものが、数値としてデータになっているので、初心者の人でも回り足を簡単に評価できるようになっています。

ただ、これも選手のターン能力やクセによって、データに偏りが出てしまうので、完全にうのみにするのは危険だと思います。

例えば、SGやG1戦のように、ある程度拮抗したターン能力を持つ選手が集まっており、それぞれの選手が似たようなターン傾向であれば、かなり使えるデータにはなりそうです。

個人内での比較

ここまで説明してきた通り、選手のターン特徴が異なることが理由で、私は周回展示の重要度を低くしています。

ただ、これは選手“間”で比較したときに使いにくいという話で、選手“内”で比較した時には良い予想材料になる可能性があります。

例えば、節間で特定の選手の周回展示を記憶しておいて、前走での周回展示と比較できれば、現在の調整の方針やモーターの底上げができているかどうかがわかるようになります。

JLCの放送にあるピットレポートや、現地記者の評価などで、よくこの比較を行っているところをみますよね。

これが自分でできるようになれば一番いいんですが、特定の場だけや、特定の選手だけをひたすら見続けるようなことをしていないと、なかなか技術的には難しいです。

オリジナル展示データの場合は、数値をすぐに比較できるので、わざわざ記憶しておく必要がなく、データを節間で蓄積しておくだけでいい予想材料になるかもしれません。

まとめ

以上が、2020年5月現在、私が舟券予想に役立つと考えている周回展示のポイントです。

予想で何を重要視するのかというのは、人によって違いますし、時間によって移り変わるものなので、そういう考え方もあったのか程度に参考にしていただければと思います。

熟練の舟券師ほど、自分の目や経験を使って、展示航走を重視した予想にしているように思います。

まだまだ私はその域にはいけそうにもありませんので、データを使って、近づけていければいいなと考えています。

ここまで、ご覧いただきありがとうございました。

良い舟券ライフにボン・ヴォヤージュ!